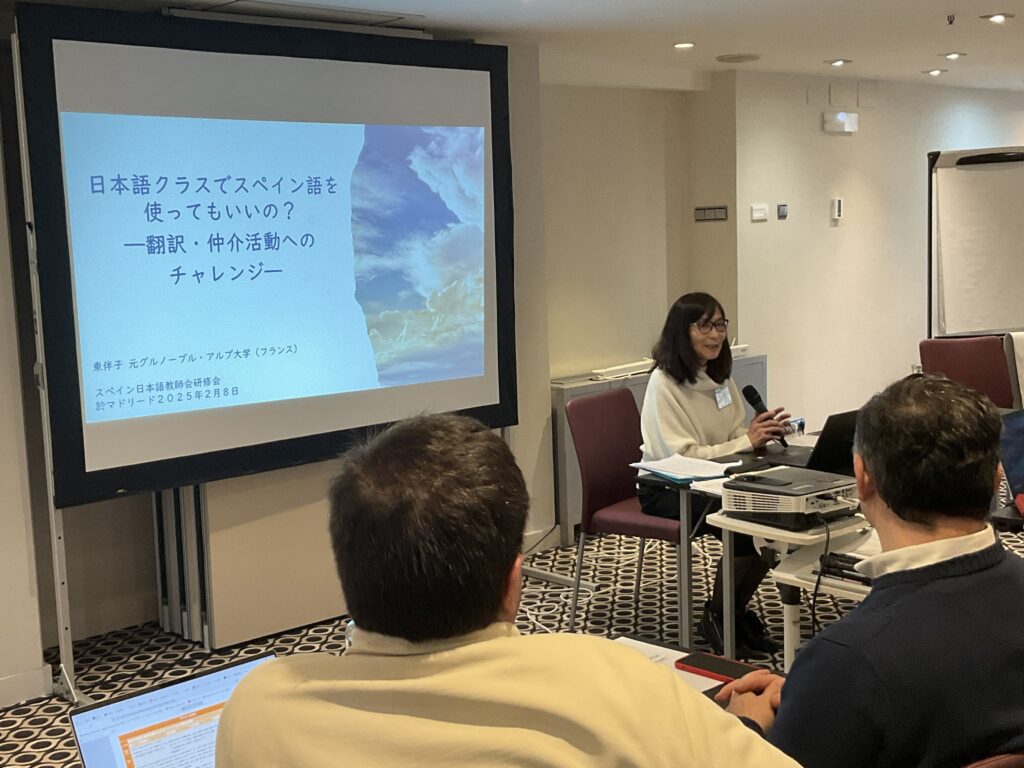

第16回APJE総会・研修会

日時:2025年2月8日(土)11時~18時30分

会場:Exe Plaza (Paseo de la Castellana 191, 28046 Madrid)

テーマ:日本語クラスでスペイン語を使ってもいいの?―翻訳・仲介活動へのチャレンジ―

講師:東伴子先生(フランス・グルノーブル)

主催:スペイン日本語教師会、国際交流基金マドリード日本文化センター

参加者数:総会42名、研修会 51名、懇親会43名

2月8日、マドリードで第16回APJE総会・研修会が行われました。私自身、今回が初参加となりドキドキ、ワクワクしておりましたが、スペイン各地の先生方との交流や、昨年までフランスのグルノーブルで一緒にお仕事をさせていただいた東先生ともお会いすることができ、思い出に残るものとなりました。

さて、今回の研修会では、元グルノーブル・アルプ大学の東伴子先生をお迎えし、「日本語クラスでスペイン語を使ってもいいの?—翻訳・仲介活動へのチャレンジ—」というテーマで基調講演とワークショップを行いました。

基調講演では、まず、従来から現在に至る教授法においての「学習者の母語使用」の考え方の変化を学びました。最初は母語使用に関して肯定的でしたが、コミュニケーションの欠如という観点から否定的になったものの、最近では学習者の理解を深めるためにも、やはり母語は必要ではないかと再認識する人もいるようです。

その後のグループワークでは、学習者の母語を使用した授業について、自身の経験を話し合いました。実際の現場の先生たちは、ケースバイケースではあるものの、文法や文化的な側面の説明の際には学習者の母語で行う方がいいと感じているようでした。

グループワークの後は、テキストの仲介の実例を教科書「Parlons Japonais」などから紹介いただきました。その際、A1レベルでも足場掛けや必要な単語導入などの準備を行えば翻訳活動は可能であると学びました。しかし、活動に入る前には、「共通言語を持たない友達Aと友達Bのコミュニケーションの手伝いをする」などといったミッションの提示が重要なことや、翻訳の際には長い文章ではなく、短めのパラグラフなどをじっくりやると効果的だと東先生のご経験をもとにお話しされていました。

その後のワークショップでは、今まで学んだことを念頭において、所属機関(個人、語学学校、大学等)に分かれ、それぞれ5-6人ほどのグループ内で仲介アクティビティを考案しました。その際に、実際の授業イメージをしやすくするために、学習者のレベルや授業目標、教師による足場掛け等を盛り込むようにとの指示もありました。各グループでの授業案が完成した後は、発表するグループと、発表グループを見て回るグループに分かれてシェアをする時間となり、他のグループの授業案を聞くことができました。「翻訳」と聞くとある言語から他の言語への訳をイメージすることが多いかと思いますが、日本語から日本語への翻訳(難しい日本語からやさしい日本語へ)を考案したグループもあり、新たな発見となりました。私自身は現在フランスで日本語を教えておりますが、私がフランス語ができないため学習者との共通言語では英語を使用しています。そのため、「学習者の母語への翻訳」と聞くと怖気付いてしまいますが、日本語から日本語への仲介活動であれば気軽に取り入れることができそうだと感じました。その他、駅構内の貼り紙、日西それぞれの雑誌、旅行のウェブサイトなど、どのグループもアイデア満載の仲介アクティビティがありました。

今回の研修会では、テキストの仲介を中心に翻訳や仲介活動に関して理解を深めることができました。また、グループワークやワークショップでは、様々な機関で教えている先生方や日本語教師としての経験豊富な方々と交流できる場となり、いい刺激となりました。

最後になりましたが、貴重なお話をしていただいた東伴子先生をはじめ、運営に携わっていただいた方々、そして研修会に温かく迎え入れていただいた先生方、心より感謝申し上げます。

佐藤萌花(グルノーブル)

2025年2月8日(土)午前11時から午後18時半まで、スペイン日本語教師会(APJE)・国際交流基金マドリード日本文化センター主催による第16回APJE総会・研修会がマドリッドのHOTEL Exe Plaza にて開催されました。

総会は、在スペイン日本国大使館中前特命全権大使と国際交流基金マドリード日本文化センター森藤所長にご挨拶を頂き開会、その後APJEの活動報告や本年度の活動予定の説明の後、フランスのグルノーブル・アルプ大学で教鞭をとられていた東伴子先生を招聘しての研修会「日本語クラスでスペイン語を使ってもいいの?―翻訳・仲介活動へのチャレンジ―」が二部構成で行われました。

仲介というと仲人さんや不動産の仲介をイメージします。 仲介とはいくつか意味がありますが、大まかには、間に入って便宜を図ることという意味ですので、テーマを目にしてから、教師が翻訳の授業をするにあたり、誰と誰の間に立って、どのように仲介するのだろう、と、アカデミックな世界にいない、ローカルの、いち日本語教師としてはそのような浅はかな認識で参加しました。

第一部のレクチャーはまず、外国語教育における教授メソッドの変遷を理解することに始まりました。19世紀中頃に始まった学習者言語を使用した訳読法による伝統パラダイムは、20世紀にかけてターゲット言語を使用し口語能力を高める直説法による直接パラダイムに移り変わり、そののち1970年ごろから、現在のCEFRのベースとなるコミュニカティブアプローチへと変わっていきます。

そして近年、外国語学習において、メタ言語として学習者の「第一言語」、いわゆる「母語」を効果的に活用するアプローチや翻訳活動のメリットが注目されるようになり、今日の研修テーマを迎えたというわけです。またこれに加え、コミュニケーション活動の一つとして「仲介」も重要視されているということで、この仲介活動がもたらすものや、仲介活動の際に学習者は、自分が知っているすべての言語(第一言語、第二言語、学習中の言語など)を駆使して活動を行っているということへの知識を深めました。

このレクチャーの間には、授業中、学習者言語を利用するメリットデメリットについてグループでディスカッションをする時間もあり、会場内では二人先の人の発言が聞き取りづらいほどの参加者同士の熱心なやり取りが各グループで行われていました。

第二部ではグループに分かれ、クラスで実践できる翻訳・仲介アクティビティの作成に挑戦しました。注目すべきは、A1レベルからでも実践できるという点です。グループワークの成果では、短い時間で今すぐ使えそうなアクテビティがたくさん出来上がりました。その中でも(A1レベル)お互いの言語が話せない二人の間に立ち、気になっている人を仲介する仲介活動や、(A2-B2レベル)愛子さまとレオノール王女の気になる結婚相手問題を日西の大学生同士で翻訳・比較・プレゼンする仲介活動などもあり、スペイン日本語教師会の方々のユニークさ、元気さがとても際立っていました。スペイン日本語教師会は大学やEOI、アカデミアで教えてらっしゃる先生方に加えて、私のようなローカルで個人レッスンで教えている先生方も沢山いらっしゃいます。個人的にはこの研修会に参加して、普段の活動をアカデミックに定義されたことにより再確認でき、今後の活動に向けてのモチベーションにもなりました。

日本語教授法の最先端の講義を受けられることは貴重で、毎回研修会に参加するごとに刺激を頂けます。よって、研修を受ける前の、翻訳・仲介活動についての浅はかな知識が、この研修後に素晴らしいアカデミックなものに生まれ変わりました。

東先生、企画・準備していただいたAPJEの方々、ご参加の皆さま、有意義な、そしてとても楽しい時間をどうもありがとうございました。総会・研修会後は大使のご厚意により大使公邸で懇親会が行われ、教師間での親睦を一層深めることができました。 こちらも貴重な経験で、感謝申し上げます。

安部(マラガ)